スーパーバイクファミリーは、その第1号車として1988年に市販開始された 851 に端を発している。その後も絶え間なく更新されていくが、その変遷において車体やスタイリングに大きく変化があったものだけでも、1994年の 916、2002年の 999 が挙げられるだろうか。

そして現行型は、2007年に全面刷新された 1098 (排気量 1,099cc )から始まっている。2008年にスーパーバイク選手権のホモロゲマシンとなる 1098R (排気量 1,198cc )が登場し、2009年型の普及型とその上級型では 1098R の排気量を踏襲した 1198/S へと発展。ミドルクラスモデルとしては 848 が2008年に登場(国内導入は2009年)、2011年型でこの 848EVO へ進化してきた。

25年に及ぶスーパーバイクを振り返って、自分の中に強く残っている印象は、条件も走りも設定域に嵌り出したときのこの上ない高揚感である。ただ、これを求めて走り込むのだが、ときに条件が合わずマシンと悪戦苦闘したことも思い出す。

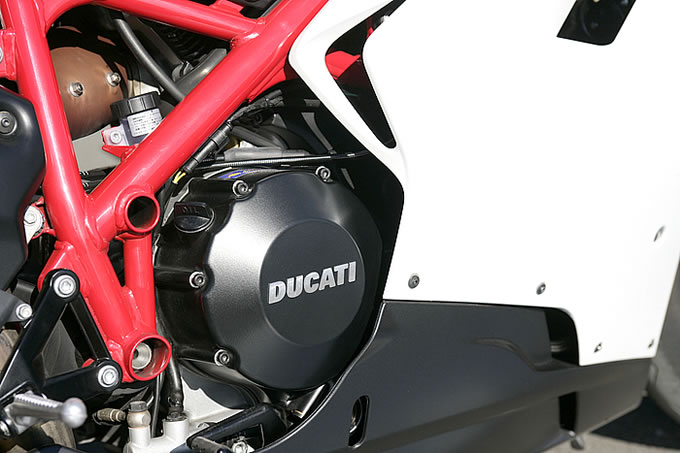

スーパーバイクというネーミングが示すように、それはレーシングレプリカ。サスペンションはある程度の荷重をかけないと本来の仕事をしてくれない高荷重設定だし、フレームもそう。トラスフレームに荷重がかかって、段階的に「バキバキバキ」と撓んでいくようなフィーリングが伝わらないことには、本来のハンドリングを得られない。Lツインからの強烈なパルスも、車体が設定域に達しない状態では、刺々しく、ライダーをナーバスにしてしまいがちだ。

その域にはまらないといけないわけで、その意味では敷居が高いと言えないこともない。でも、敷居が低く間口が広くて高揚感を得やすくても、高揚感の度合いもそれなり…というのではなく、ドゥカティの場合、その高揚感はこの世の最高水準にある。しかも、レースで速さを生み出すことと、高揚感を得ることが、同じ延長線上にあるのだ。

そんなスーパーバイクにしても、ミドルクラスモデルのほうが、特にワインディングでは設定条件にはまりやすく、楽しみやすい。出力が小さい分、サスペンションの設定荷重域を低くできるし、Lツインのパルスはピークが弱く、周期が細かくなって均一化されるため、コントロールしやすくなるためだろうか。996 のミドル版 748、999 のミドル版 749 にもそうした好印象を抱いてきた。

それにしても、848EVO の寛容性には驚かざるを得ない。今回走った日本のどこにでもありそうな山道でも、それなりに楽しむことができるではないか。ドゥカティのスーパーバイクは歴代どのモデルでも、こんなところで楽しめた示しはない。

848 から 848EVO への発展においては、エンジンは高圧縮比化やカムプロファイル、吸気ポート形状の変更が行われ、スロットルボディ径も拡大。最高出力も 6ps 高くなって、国内仕様車でもフルパワー仕様より 9ps 低いだけの 131ps を発揮するから、その点でも魅力的である。また、フロントのラジアルマウントキャリパーが 1198 と同じモノブロック式となり、新しくステアリングダンパーが装備されるなど、サーキット性能も高められている。

そんな 848EVO は、848 よりも、スロットルでトルクを掴みやすい。低回転で扱いやすく、トルクが太くなったと感じる中回転域への繋がりがいい。そのため、従来の 848 だと 1198 のトルクを細くしたような感覚で、コーナリングも定常円旋回的にコーナリングスピードを高めていく走りになりがちだったのに、これはしっかりトルクで走れる。加減速のメリハリを組み立ててのコーナリングができるようになっている。おそらくは、そのことがワインディングでもより楽しみやすい特性を生み出しているのであろう。また、スロットルをわずかに開いた領域から繊細なコントロールが可能で、タイトで見通しの悪いコーナーでも、予想外のトルクに悩まされることもない。

もちろん、乗りやすくなっても、ドゥカティらしくライダーへの依存度が高いことに変わりはない。だから 848EVO を舐めてかかってはいけない。何しろ 848 の排気量 849cc は、スーパーバイクの第1号車 851 の 851cc とほぼ同じなのだ。そう考えると、848EVO がますます十分な性能を備えていると思えてくる。